फुले केवल उन्नीसवीं सदी के समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि वे आज भी जाति, लिंग और वर्ग आधारित असमानताओं के खिलाफ एक जीवंत विचारधारा हैं। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक समानता का हथियार बनाया, महिलाओं और दलितों के लिए स्कूल खोले, और ब्राह्मणवादी सत्ता संरचना को खुली चुनौती दी। आज भी जब शिक्षा का बाजारीकरण, महिलाओं के साथ हिंसा, और जातिगत भेदभाव समाज में मौजूद है, तब फुले की शिक्षाएं और भी अधिक जरूरी हो जाती हैं। फुले का स्थापित ‘सत्यशोधक समाज’ आज की ध्रुवीकृत राजनीति और जाति-धर्म के नाम पर वोटबैंक बनाने वाले माहौल के लिए एक वैकल्पिक रास्ता हो सकता है। क्या हम फुले को सिर्फ जयंती के दिन याद करेंगे, या उनके विचारों को नीति, समाज और शिक्षा व्यवस्था में साकार रूप देंगे।

-प्रियंका सौरभ

जब आज का भारत तकनीक, विज्ञान और अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं सामाजिक विषमता, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता अब भी हमारे समाज की हकीकत है। ऐसे समय में ज्योतिराव फुले जैसे विचारकों की शिक्षाएं केवल ऐतिहासिक दस्तावेज़ नहीं हैं, बल्कि आज के लिए ज़रूरी दिशानिर्देश हैं। आधुनिक भारत में यदि हमें वास्तव में एक समानतावादी और न्यायप्रिय समाज बनाना है, तो हमें फुले के विचारों को केवल स्मृति में नहीं, बल्कि नीति और व्यवहार में उतारना होगा।

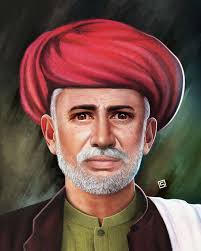

एक क्रांतिकारी विचारक की विरासत

ज्योतिबा फुले केवल एक समाज सुधारक नहीं थे; वे एक द्रष्टा थे जिन्होंने भारत के सामाजिक ताने-बाने में फैली अस्पृश्यता, पितृसत्ता और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी। उन्होंने देखा कि शिक्षा, धर्म और परंपरा का उपयोग कैसे एक विशेष वर्ग के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। यही कारण था कि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक क्रांति का हथियार बनाया। फुले ने कहा था— “अगर आप लोगों को शिक्षित नहीं करते, तो आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं।”

यह वाक्य आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक कटु टिप्पणी है, जहाँ शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है, और वंचित तबकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब भी एक सपना बनी हुई है।

आज की शिक्षा और फुले की दृष्टि

आज, जब शिक्षा महंगे निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की बपौती बन चुकी है, तो फुले का यह सपना अधूरा प्रतीत होता है कि हर बच्चे को समान और निःशुल्क शिक्षा मिले। उन्होंने पहली बार लड़कियों और दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले, जबकि आज भी कई क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को लेकर समाज में संकोच बना हुआ है। फुले की सोच थी कि शिक्षा वह चाबी है जो समाज के हर ताले को खोल सकती है। क्या आज का भारत इस चाबी का सही उपयोग कर रहा है, या उसे केवल अमीरों की तिजोरी में कैद कर दिया गया है?

जाति का दंश और लोकतंत्र की खोखली नींव

फुले का सबसे बड़ा योगदान था – जातिवाद के खिलाफ विचार की वैचारिक क्रांति। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व पर तीखा प्रहार किया और बताया कि धर्म का उपयोग कैसे सत्ता और शोषण के औजार के रूप में किया जाता है। आज भी भारत में जातिगत हिंसा, आरक्षण के विरोध और सामाजिक भेदभाव के असंख्य उदाहरण मिलते हैं। फुले ने जिन शूद्रों और अतिशूद्रों के अधिकारों की बात की थी, आज भी वही वर्ग सफाई कर्मचारी, भूमिहीन मजदूर, और निम्न वर्गीय कार्यों में सिमटे हुए हैं। क्या यह लोकतंत्र का मखौल नहीं है कि 75 साल बाद भी जाति हमारे पेशे, रिश्ते और न्याय तक को प्रभावित करती है?

महिलाओं की स्थिति: कितनी बदली, कितनी स्थिर?

सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने से लेकर उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका बनाने तक का सफर सिर्फ एक पति-पत्नी की कहानी नहीं, बल्कि समानता के संघर्ष की गाथा है। लेकिन क्या आज की महिलाएं सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रही हैं? आज भी महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समान वेतन, और सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दहेज, बलात्कार, घरेलू हिंसा, और बाल विवाह जैसे अपराध आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं।

ऐसे में फुले की यह सोच कि— “कोई समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता, जब तक उसकी महिलाएं शिक्षित और स्वतंत्र नहीं होतीं,”

पूरी तरह आज भी प्रासंगिक है।

सत्यशोधक समाज और आज की राजनीति

1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक आंदोलन था—सत्य की खोज और सामाजिक समानता की दिशा में। इस संगठन ने बिना किसी धार्मिक कर्मकांड के विवाह करवाए, जातिविहीन समाज की वकालत की और श्रमिकों, किसानों तथा महिलाओं को संगठित किया।

आज जब राजनीति जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करती है, सत्यशोधक समाज का आदर्श एक वैकल्पिक राजनीतिक सोच प्रदान कर सकता है। राजनीति को सेवा के बजाय सत्ता का माध्यम बना दिया गया है, जबकि फुले सत्ता को सेवा और समानता का साधन मानते थे।

फुले का साहित्य और आज की मीडिया

फुले के ग्रंथ जैसे ‘गुलामगिरी’ और ‘तृतीय रत्न’ आज भी सामाजिक अन्याय के खिलाफ मजबूत दर्पण हैं। उन्होंने लिखा, बोला और संघर्ष किया। आज का मीडिया जिस तरह सेलिब्रिटी, सनसनी और साजिशों की कहानियों में उलझा हुआ है, फुले का लेखन उसके लिए एक जागरूकता का पाठ हो सकता है।

क्या मीडिया कभी यह सवाल उठाता है कि गांवों में आज भी दलितों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता? कि क्यों आदिवासी इलाकों में स्कूल और अस्पताल नहीं पहुँचते? या कि क्यों महिलाएं रात को अकेली बाहर निकलने में डरती हैं?

फुले का विचार मीडिया से एक संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने की अपेक्षा रखता है—सिर्फ खबरें नहीं, जागरूकता और बदलाव का बीज बोना।

नया भारत और फुले का सपना

“नया भारत” की बातें तो खूब होती हैं, लेकिन फुले के सपनों का भारत अभी अधूरा है। ऐसा भारत, जहाँ जाति जन्म से तय न हो, जहाँ धर्म मनुष्य को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं; जहाँ महिला और पुरुष दोनों समान अवसरों के अधिकारी हों; और जहाँ शिक्षा सिर्फ अमीरों की वस्तु न हो। फुले ने जो बीज बोया था, वह पेड़ बन चुका है, लेकिन उसकी छांव अब भी हर किसी तक नहीं पहुँच पाई है। आज ज्योतिबा फुले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हमारे वर्तमान के आईने हैं। हमें यह तय करना है कि हम उनके जन्मदिन को केवल श्रद्धांजलि और मूर्तियों तक सीमित रखते हैं या उनके विचारों को नीति, शिक्षा, राजनीति और समाज के हर क्षेत्र में उतारते हैं। फुले का भारत कोई सपना नहीं था, वह एक चेतना थी—जिसे हमें आज के भारत में जीवित रखना होगा।